Therapien – Endoskopische Therapie

Neuroendokrine Neoplasien (NEN) bzw. Tumore (der Einfachheit halber wird im Weiteren der Begriff „NEN“ verwendet) gehen von den endokrinen Zellen der Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes (Gastrointestinaltraktes) aus, weshalb sie dort gefunden, erkannt und diagnostiziert werden können. Da etwa 75% alle NEN aus dem Gastrointestinaltrakt stammen ist die Erkennung solcher NEN ebenso wichtig wie ihre Entfernung (Resektion).

Die Entfernung kleiner neuroendokriner Neoplasien (NEN) eröffnet die Möglichkeit, solche NEN in einem frühen Tumorstadium bereits definitiv zu entfernen. Darüber hinaus erlaubt die Resektion auch die histologische Sicherung durch die Entnahme des Gewebes und, vice versa, sichert die histologische Beurteilung eine Einschätzung der Vollständigkeit der Resektion (Resektionsstatus). Die gastroenterologische Endoskopie verfügt über eine Reihe von Techniken mit deren Hilfe NEN, die von der Schleimhaut (Mukosa) des Gastrointestinaltraktes ausgehen, entfernt werden können. Die entnommenen Gewebe müssen immer ausführlich histologisch untersucht werden; dabei muss einerseits die neuroendokrine Entität sowie das Grading (mittels Ki67-Färbung unter Verwendung des MIB-1-Antikörpers) gesichert bzw. bestimmt werden und andererseits die Vollständigkeit der Resektion verifiziert werden.

Gastrointestinale Organe, die einer endokopischen Tumorresektion gut zugänglich sind, sind von oral mittels Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) Ösophagus, Magen, Duodenum (Zwölffingerdarm) und die Einmündung von Gallengang und Bauchspeicheldrüsengang, die sog. „Vater’sche Papille.“ Bei NEN des Ösophagus, die eine absolute Ausnahme darstellen, ist eine endoskopische Entfernung (Resektion) in der Regel onkologisch nicht ausreichend; eine chirurgische Entfernung ist in solchen Fällen nahezu immer erforderlich. Von anal her sind der Mastdarm (Rektum), der Dickdarm (Colon) und der letzte Teil des Dünndarmes (terminales Ileum) erreichbar, wobei eine ausschließlich endoskopische Behandlung lediglich für kleine NEN im Rektum ausreichend ist, wohingegen an den anderen Lokalisationen eine chirurgische Behandlung Standard ist.

- Zangenbiopsie: Diese Technik ist eigentlich eine diagnostische Technik, bei der die Vollständigkeit der Entfernung eines meist nur sehr kleinen NENs (z.B. Abbildung 1) methodisch bedingt nicht sicher bestätigt werden kann. Dennoch sind kleine NENs (z.B. im Duodenum oder Rektum) häufig bereits nach einer Zangenbiopsie weitgehend (aber nicht histologisch sicher komplett) entfernt und nicht mehr auffindbar. In solchen Fällen ist eine endoskopische Überwachungsstrategie sinnvoll.

- Polypektomie: Größere Schleimhautneubildungen werden im Allgemeinen als „Polypen“ (hergeleitet vom Griechischen „Vielfüsser“) bezeichnet. Häufiger sind Polypen gutartig oder sie gehen als Vorläufer späterer bösartiger Geschwulste von den „normalen“ Schleimhautzellen des Gastrointestinaltraktes aus. Aber auch die insgesamt seltenen neuroendokrinen Neoplasien können sich als Polypen manifestieren und dann ebenso wie die anderen Polypen mit Hilfe einer Drahtschlinge, die das Gewebe umschlingt, entfernt werden (siehe Abbildung 2). Dabei wird nach Umschlingen des Polypen das Gewebe durch einen (sonst ungefährlichen) Stromimpuls verkocht und der Polyp von der Schleimhaut abgetrennt. Bei dieser Technik lässt sich die Vollständigkeit der Abtragung schon besser beurteilen.

- Endoskopische Mukosaresektion (EMR): Die EMR stellt eine Erweiterung und einen Fortschritt der Polypektomie dar, denn bei der EMR wird der Polyp durch Injektion von Kochsalzlösung (z.T. mit organischen Farben zur Kontrasterhöhung und Adrenalin zur Blutungsvorbeugung) von dem darunter liegenden Gewebe und der umgebenden Schleimhaut abgehoben und lässt sich so besser und v.a. häufiger vollständig abtragen (Abbildung 3). Die EMR gibt es in verschiedenen Varianten (z.B. „Kappen-EMR“).

- Endoskopische Submukosadissektion (ESD): Dies ist eine weitere Fortentwicklung der EMR-Technik, bei der ein (meist schon etwas größerer) Tumor bzw. Polyp aus der Darmwand quasi „ausgeschält“ wird. Hierzu sind aber spezielles Gerät und viel Erfahrung notwendig, weshalb diese Technik nur an entsprechend erfahrenen Zentren durchgeführt wird.

Ultraschall

Der Ultraschall ist das am breitesten verfügbare und am häufigsten eingesetzte bildgebende Verfahren. Zwar ist die Sensitivität mit 50-80 % begrenzt, diese kann jedoch mit speziellen Verfahren, Bildaufbereitungsverfahren, erhöht werden oder durch den Einsatz von Kontrastmittel, das die Sensitivität und Spezifität vor allem beim Nachweis von Lebermetastasen deutlich erhöht.

Die Ultraschalluntersuchung erlaubt auch in gleicher Sitzung die gezielte und kontrollierte Gewebentnahme oder Punktion. Der transabdominelle Ultraschall ist somit das „Arbeitspferd“ beim Staging der Patienten.

Endoskopischer Ultraschall (EUS)

Der endoskopische Ultraschall (EUS) erlaubt die genaueste Analyse aller Organe, die dem oberen oder unteren Gastrointestinaltrakt benachbart sind. Insbesondere für die Beurteilung des Pankreas, der Gallenwege oder der Wand des Duodenums oder des Magens sowie bei Rektumtumoren ist der EUS ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildgebung, ebenso zur Überwachung kleiner neuroendokriner Neoplasien des Pankreas bei der MEN1-Erkrankung durch die exzellente Auflösung im Millimeterbereich.

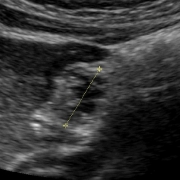

Abbildung 1

Kleiner duodenaler (links), rektaler (Mitte) und ilealer (rechts) NET

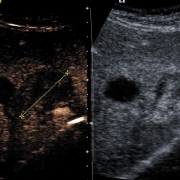

Abbildung 2

Kleiner zökaler (Dickdarm-) Polyp, der mit einer Schlinge abgetragen wird (Polypektomie)

Abbildung 3

Polypöser Magen-NET, der

– nach Unterspritzung mit der Schlinge in „EMR-Technik“ abgetragen wird (links);

– Zustand der verbliebenen, Tumor-freien Schleimhaut nach der Abtragung (rechts), die innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen normal abheilen wird.

Abbildung 4

Magen-NET:

a) endoskopische Darstellung (das „Leuchten“ ist die Lichtquelle des laparoskopierenden Chirurgen) des Magenpolypen, b) Greifen der Magenwand mit dem Polypen durch den Chirurgen (von „außen“, d.h. Bauchhöhlen-seitig) und c) Abtrennung des Magenwandabschnitts mittels Stapler unter endoskopischer Sichtkontrolle

d) Magenwandresektat und e) histologische Darstellung des NET

U.-F. Pape (Berlin), 2015